Тихая роскошь, которую понимают только свои, скандинавский или японский минимализм и футболки без единого принта, без лого, но по цене крыла от самолета.

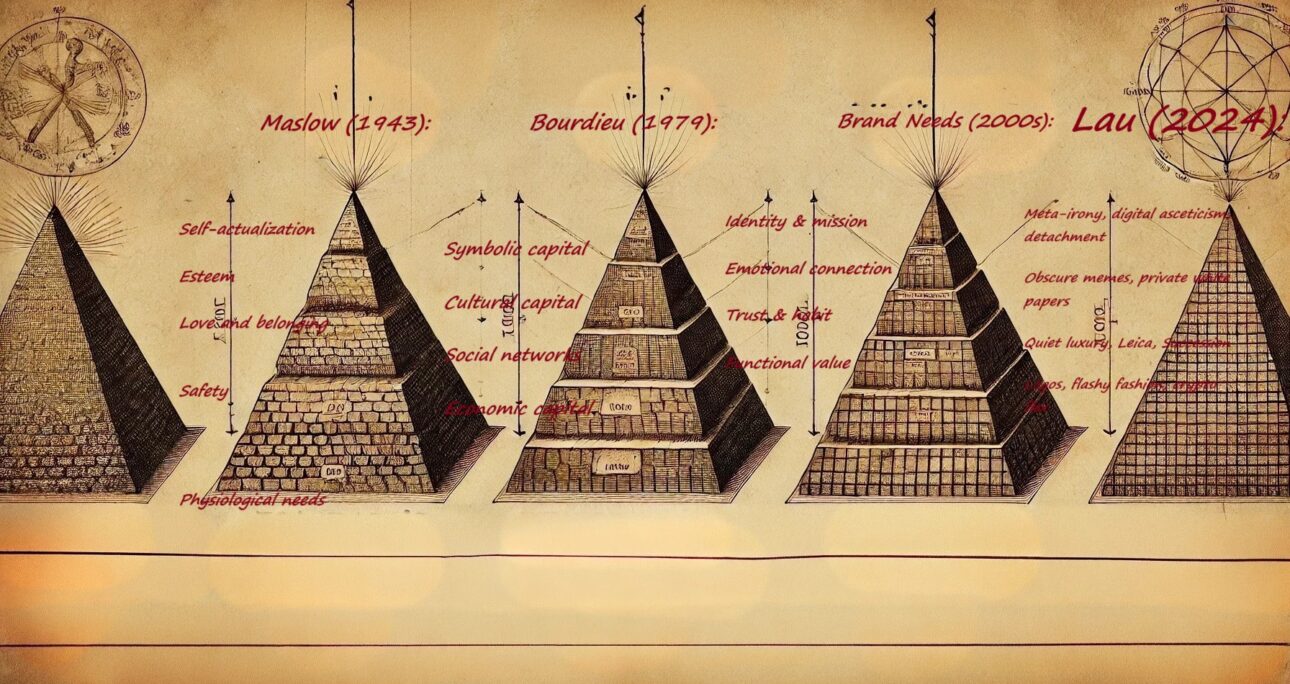

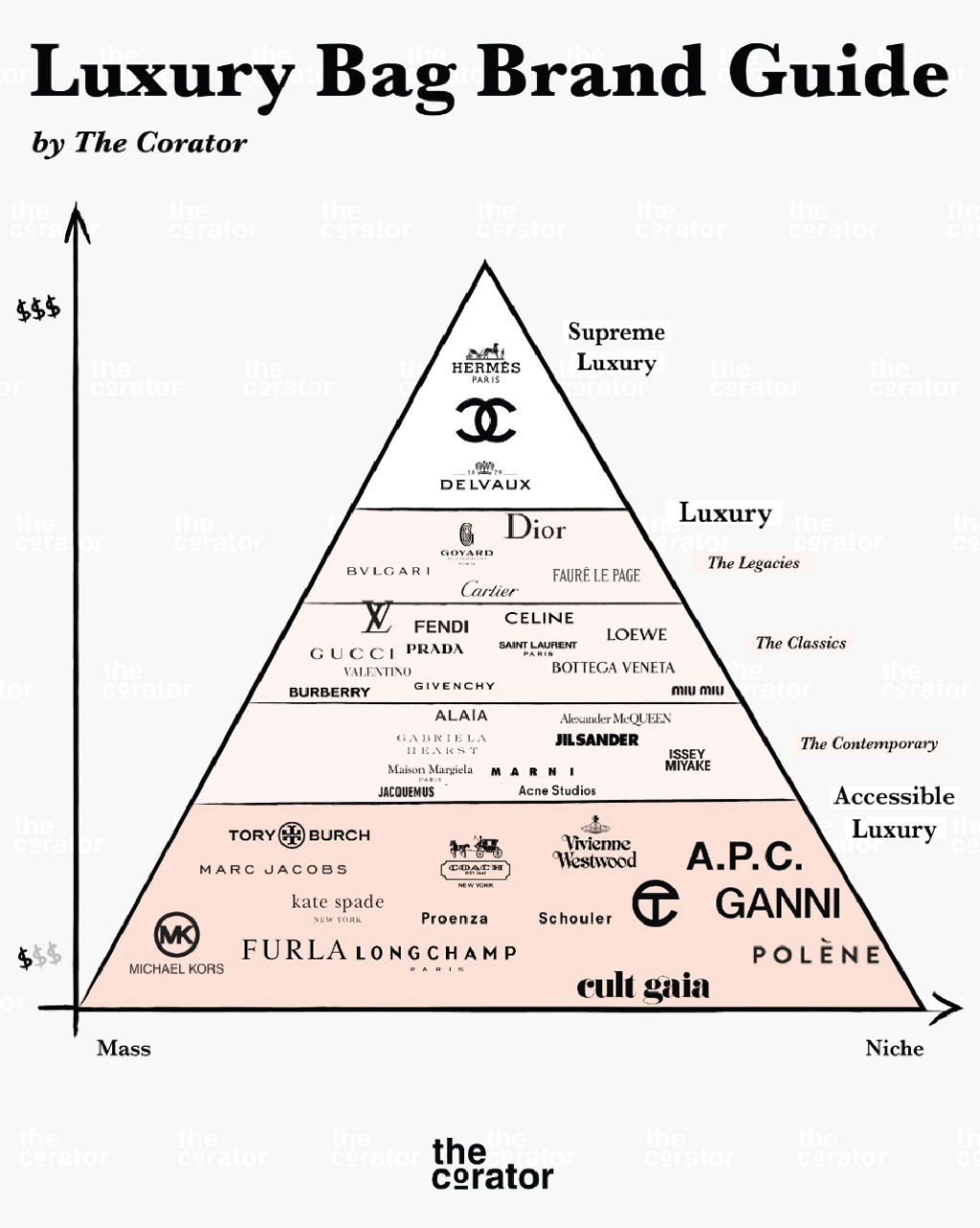

Или свадьба в Венеции стоимостью как двое чаcов кадыровского сыночки? Или самая первая «биркин» за восемь миллионов американских денег? Что такое роскошь, лакшери, ви-ай-пи? Чтобы ответить на этот вопрос есть «Пирамида Лау» или «New Luxury Pyramid». Это изображение (диаграмма) в виде пирамиды, пародирующее пирамиду потребностей, но вместо человеческих нужд там расположены знаки статуса современного общества и «биркины» там в основании, у подножия — и фейковые, и кажется уже настоящие.

I. История и философские истоки пирамид потребностей и статуса

1.1. Пирамида Маслоу (1943)

Американский психолог Абрахам Маслоу в разгар Второй мировой предложил знаменитую иерархию потребностей, изображаемую в виде пирамиды: от базовой физиологии (еда, сон, безопасность) к высшей потребности в самоактуализации на вершине. Эта модель утверждает, что человек последовательно удовлетворяет более низкие нужды, прежде чем стремиться к более высоким целям развития личности. Маслоу считал такую пирамиду универсальной для всех людей. Цель удовлетворения высших уровней – полноценный психологический рост и раскрытие своего потенциала.

Однако позже пирамида Маслоу подверглась критике за универсализм и культурную слепоту. Исследователи отмечали, что она отражает скорее западные индивидуалистские ценности и не учитывает приоритеты других культур. Например, в коллективистских обществах потребность в принадлежности и сообществе может стоять выше личной самореализации, тогда как в западной версии «самоактуализация» венчает пирамиду. Таким образом, Маслоу нередко упрекают в этноцентризме – полагая, что его иерархия применима ко всем, он игнорировал культурные различия. Это важный нюанс: то, что считается высшим достижением личности в одной культуре, может не иметь такого же статуса в другой.

1.2. Капиталы Бурдье (1979)

Французский социолог Пьер Бурдье значительно расширил понимание того, что такое социальный успех. В 1979 году, в своём труде «La Distinction» он показал, что статус определяется не только экономическим капиталом (деньги и материальные ресурсы), но и целым набором других ресурсов. Бурдье выделил четыре вида капитала:

- Экономический (финансовые ресурсы),

- Культурный (образование, вкус, эрудиция, умение разбираться в «высокой культуре»),

- Социальный (связи, окружение, сеть знакомых и поддержка сообщества),

- Символический (престиж и легитимность, признание статуса окружающими).

По Бурдье, именно совокупность и взаимодействие этих капиталов определяет положение человека в обществе. Он показал, как представители элит с большим культурным капиталом формируют представления о «хорошем вкусе», навязывая свои ценности всему обществу. Те, у кого меньше культурного капитала, как правило, принимают эти вкусы за норму, оправдывая господство верхушки. В результате удовлетворение потребностей (например, потребность в самоуважении или принадлежности) превращается в символическую борьбу за легитимность: за право считать свои вкусы и образ жизни «правильными» и престижными. Это сопровождается тем, что Бурдье называл символическим насилием – навязыванием культурных норм господствующего класса как единственно законных.

Проще говоря, Бурдье показал, что люди соревнуются не напрямую за богатства, а за знаки статуса. Уметь оценить абстрактное искусство, знать «правильные» бренды, говорить на определённом жаргоне – всё это становится формой капитала. «Успех» перестаёт быть только финансовым: он выражается во вкусе, образе жизни и умении ориентироваться в социальном коде. Такое понимание делает статусную пирамиду более сложной: наверху оказываются не просто самые богатые, а те, кто умеет конвертировать разные капиталы и чьи потребности удовлетворяются в символическом измерении – через признание их стиля жизни абсолютно превосходящим.

1.3. Пирамида бренда (2000–2010)

В начале 2000-х концепция Маслоу нашла отражение в маркетинге – появилась так называемая «пирамида бренда», своего рода Маслоу для маркетологов. Бренд-менеджеры выстраивали связь потребителя с маркой как пирамиду из нескольких уровней: от самых утилитарных атрибутов к высшим ценностям. Простейший пример:

- Функциональность продукта (основание пирамиды) – товар должен решать базовую задачу.

- Доверие – следующий слой: постоянное качество формирует надёжность и доверие к бренду.

- Эмоция – более высокий уровень: бренд вызывает позитивные эмоции, ассоциируется с определённым образом жизни.

- Миссия (пик пирамиды) – высшее предназначение бренда, его вклад в мир или философия, с которой потребитель себя отождествляет.

Такая пирамида отражала сдвиг от товара к идентичности: людям важно не просто, что они покупают, но и что это действие говорит об их личности. Маркетологи осознали, что удовлетворяют не только утилитарные нужды, но и социальные/эмоциональные потребности потребителей – в принадлежности, самовыражении, уважении. Поэтому бренды начали транслировать миссии и ценности (экологичность, инновационность, забота о обществе и т.п.), чтобы занять место в “высших” уровнях потребностей аудитории.

Эта эпоха (около 2000–2010 гг.) ознаменовала начало стратегии status through association – «статус через сопричастность». Люди стали выбирать бренды не ради логотипов как таковых, а ради того, чтобы ассоциировать себя с определённой философией или сообществом. Проще говоря, какой бренд тебя “одобряет”, таким ты себя и ощущаешь. С точки зрения пирамиды статусов это означало: потребители используют бренды для удовлетворения потребностей более высоких уровней (самовыражение, признание), а сами бренды стали соревноваться за роль поставщиков не вещей, а смыслов и идентичностей.

II. Появление и вирусный эффект «Пирамиды Лау»

2.1. Кто такой Эдмонд Лау

Эдмонд Лау – интересный пример карьерной эволюции от технаря к культурному мыслителю. Ранее он был инженером продуктов в Кремниевой долине (в его резюме – Google, Quora и другие компании), прославился как автор книги “The Effective Engineer” о продуктивности разработки. Однако около 2023 года Лау резко сменил фокус: из сферы технологий он «ворвался» в поле культурной аналитики и трендов. Он запустил авторский блог/рассылку (на платформах вроде Substack) и стал публиковать эссе-мемы, разбирающие феномены современной культуры.

Лау позиционирует себя как своего рода “мемолог роскоши” – комбинируя стратегическое мышление и чувство юмора. Его LinkedIn-профиль прямо так и говорит: “Luxury Memes // Cultural Strategy”, мол, мемами о роскоши он добился публикаций в The Guardian, The Atlantic, Financial Times и др.. Действительно, в 2024 году имя Эдмонда Лау стало появляться в уважаемых изданиях – видимо, журналисты цитировали его наблюдения о новой культуре статуса. Этому помогла и активность Лау в соцсетях: его идеи распространялись через Twitter (ныне X) и особенно через визуальные платформы – LinkedIn (где аудитория жадно подхватывает остроумные диаграммы про работу и жизнь), дизайнерские Telegram-каналы, TikTok-видео с интеллектуальным уклоном и т.д. Можно сказать, что за считанные месяцы Эдмонд Лау из инженера превратился в вирусного культурного комментатора, собрав вокруг себя мощное инфополе трендсеттеров.

2.2. Что он сделал

Главным «выстрелом» Лау стала мем-визуализация статусной стратификации в цифровую эпоху – то, что теперь известно как «Пирамида Лау» или «New Luxury Pyramid». Это изображение (диаграмма) в виде пирамиды, пародирующее пирамиду потребностей, но вместо человеческих нужд там расположены знаки статуса современного общества. По сути, Лау совместил вдохновение от Маслоу, идеи Бурдье о вкусах/капиталах, маркетинговый подход к брендам – и добавил щепотку даосской иронии (стилистическая отстранённость от суеты).

Суть концепции: новая элита демонстрирует свой статус не явным хвастовством, а напротив – ироническим отрицанием статуса. Лау описал, что то, что раньше считалось универсальным сигналом богатства (например, Rolex или сумка Chanel), сегодня при определённых обстоятельствах может восприниматься наоборот, как признак отсутствия тонкого статуса. В нашем «постироничном» 2024 году многое перевернулось: кричащие символы роскоши потеряли культурный вес, а высшими маркерами стали те, что труднее подделать. Например, как пишет сам Лау, “сфотографироваться с сумкой Birkin – легко”, а вот “поддерживать роскошный образ жизни яппи с двумя детьми и ипотекой – куда сложнее”. Мы ценим признаки, которые не купишь мгновенно за деньги: айфон без чехла (намёк на достаток, позволяющий не переживать о сохранности вещи), фитнес в 10:30 утра (значит, человек не привязан к офису и управляет своим временем), отсутствие соседей по жилью и т.д.

Лау структурировал эти наблюдения в виде пирамиды: снизу – показные статусы старого типа, сверху – новый, “тихий” статус. Он визуально и текстуально высмеял гонку за статусом, показав её устройство. Но парадокс в том, что на вершине этой гонки – те, кто демонстрируют привилегию, отказываясь от демонстрации. То есть отрицание участия в статусной игре становится самой высокой стадией статусной игры. Это и есть простая, но гениальная ирония «пирамиды Лау».

2.3. Почему это стало вирусным

Попадание «пирамиды Лау» в момент оказалось блестящим. Она появилась именно тогда, когда во многих сферах назревала усталость от показного успеха. Вот несколько причин вирусности:

- Совпадение с трендом “quiet luxury”. В 2023 году в моде и поп-культуре бурно обсуждалась тема «тихого люкса» – дорогие вещи без видимых логотипов, «old money aesthetic», стиль Succession (герои сериала-богачи, одевающиеся неприметно). Quiet luxury – это когда богатство шепчет, а не кричит. Пирамида Лау идеально легла на этот тренд, буквально отразив его философию: тихие сигналы вместо громких брендов.

- “Похмелье” после криптобума и показного успеха. Предыдущие годы прошли под знаком криптовечеринок, NFT-безумия, агрессивного стартап-хайпа. Многие молодые профессионалы перенасытились LinkedIn-постами о “невероятной продуктивности” и Instagram-кадрами с суперкарами. К 2023–2024 явно назрел запрос на анти-тезис: скромность, осознанность, интеллектуальная глубина. Пирамида Лау как раз посмеялась над бывшими символами успеха (напр., спортивный Maserati или джип в кредит, часы с бриллиантами) и прославила почти дзенские маркеры (тишина в соцсетях, время на семью). Это выглядело свежо и привлекательно для аудитории, разочарованной в «токсичном успехе».

- Простота + сложность = идеальный вирусный мем. Визуально концепт Лау очень прост – картинка-пирамида, где в каждой строчке пару слов или фраз. Это мгновенно считывается, легко шерится. Но при этом каждый уровень – отсылает к богатому культурному контексту, понятному миллениалам и зумерам: тут и Patagonia vest (мем про стартаперов), и almond milk (ирония над ЗОЖ-трендами), и Soho House (символ показного статуса) и т.д. Эта многослойность дала людям повод обсудить, поспорить, дополнять. Мем одновременно очень понятный и тонко нюансированный – такое сочетание отлично распространяется в соцсетях.

- Подхвачено лидерами мнений. “Пирамида Лау” не осталась только локальной шуткой, её ретвитили и анализировали крупные спикеры в tech/креативной среде. Например, известный блогер Венкатеш Рао (автор «Ribbonfarm») опубликовал в X разбор, назвав её остроумной «ироничной архитектурой статусных игр». В инвесторских кругах Packy McCormick (автор рассылки Not Boring) отметил феномен пост-ироничного статуса в своих обзорах. Популярные бизнес-аналитические блоги, такие как The Generalist Марио Габриэле, тоже ссылались на пирамиду при обсуждении трендов 2024–2025. В дизайн-тусовках – Telegram-каналы, Medium-статьи – картинка разошлась как иллюстрация культурного сдвига. Когда идею одновременно обсуждают на Twitter, цитируют в рассылках и пересылают в мессенджерах, она быстро превращается в мем всеобщего знания.

В итоге «пирамида Лау» стала вирусной, потому что оказалась «в нужное время в нужном месте»: сыграла на духе времени и сделала это иронично, ёмко, доступно для распространения. Она позволила массовой аудитории поглядеть со стороны на собственные “игры в статус” и посмеяться. А смех – сильный социальный клей: мем распространился, потому что люди узнали в нём себя и друзей («О, это же про нас!») и поспешили поделиться этим узнаванием с другими. Как удачно подметили на одном форуме про пирамиду: «Иронично? Да. Но и правдиво.».

III. Варианты «пирамиды Лау» и её мутации

3.1. Оригинал

Оригинальная “Новая пирамида люкса” Эдмонда Лау (2024) демонстрирует шесть слоёв статусных сигналов современной культуры. Внизу – самые “кричащие” и устаревшие: уровень, который Лау шутливо пометил «NGMI :(» (сленговое “Not Gonna Make It”, т.е. «не взлетит, не выйдет»). Здесь перечислены атрибуты напоказ: «книга Тома Форда на журнальном столике», «классическая сумка Chanel», демонстративное размахивание пачками наличных, аксессуары с логотипами (монограмма Gucci с ног до головы), Range Rover в кредит на 6 лет под бешеный процент и даже просмотр тиктоков про «old money». Иными словами, самый низ – это следование устаревшим клише роскоши, которое современная элита уже считает “безвкусицей” (отсюда смайлик грусти).

На ступень выше расположен слой, условно названный «Не хочет играть» (то есть вне игры статусной гонки). Но это, конечно, тоже игра – просто отрицательная. Здесь признаки: TikTok/Reels “день из жизни”, где человек якобы ничего не делает (ирония над инфлюенсерами, чья «работа» – красиво жить); владение Tesla Model 3 или другим “осознанным” средним авто вместо суперкара; увлечение миндальным молоком (намёк на тренд здоровья и экологичности); высказывания вроде «Дизайнерские вещи покупают только бедные» (отрицание фетиша брендов); ношение жилетки Patagonia (униформа технократов, заявляющих скромность); айфон без чехла (символ небрежной уверенности). Формально эти люди как бы не стремятся к статусу, но сам набор их привычек иронично сигналит определённый статус (богатый человек, притворяющийся простаком).

Далее идёт слой, который можно назвать «доступное ядро люкса» (Accessible core). Тут расположены относительно массовые, но всё ещё модные атрибуты: сумка-тоут без логотипа (кажется простой, но ценится знатоками), дорогое жидкое мыло для рук или ароматическая свеча (как бренд Aesop – роскошь в быту без явных лейблов), поездка в Европу в отпуск (даже если бюджетная – всё же культурно престижно), питание в виде small plates & orange wine (т.е. модные рестораны с маленькими порциями и оранжевым вином), членство в клубе вроде Soho House (чтобы чувствовать “я свой в кругу избранных”). Этот уровень характеризует людей, которые могут позволить себе атрибуты “красивой жизни” и любят чувство причастности к элитарной тусовке, хотя их выбор всё ещё достаточно очевиден.

Выше – «премиум-кор» (Premium Core), где статусные признаки становятся тоньше: модные, но нишевые бренды без кричащих логотипов (в оригинале указаны Bottega Veneta, Loewe, The Row – марки, известные качеством и дизайном, а не монограммами). Также: летний отдых в Европе без экономии на жилье, в своей второй резиденции (не таймшер и не в субаренде) или в качественных отелях по настроению – то есть человек достаточно обеспечен, чтобы путешествовать не экономя на каждом шагу; членство в закрытом приватном клубе (но не пафосном типа Soho House, а более камерном); предпочтение неочевидных, утончённых маркеров вкуса. Здесь аудитория уже старается отстроиться от мейнстрима: все могут купить Gucci, а вот понять прелесть минималистичных Jil Sander – это надо иметь вкус.

Ещё выше – «супер-премиум» (Superpremium). Тут проявляются явные признаки элиты новой формации: например, винтажный Porsche (не новый богатый Tesla, а олдскульная машина для ценителей); принципиальное отсутствие социальных сетей (но при этом человек всё равно в курсе трендов – т.е. статус настолько высок, что не надо даже иметь аккаунт, чтобы быть “на волне”); и «профессия, которая звучит расплывчато-креативно и позволяет встречаться в любое время дня» – намёк на представителей творческих профессий или предпринимателей, которые распоряжаются своим графиком и не связаны офисом. Этот слой характеризует свободу и индивидуальность: люди, чья жизнь сама по себе настолько привилегирована, что они устанавливают свои правила.

Наконец, вершина пирамиды – «ультра-люкс» (Ultra High End). Здесь Лау поместил единственный, потрясающе меткий тезис: “иметь детей и при этом оставаться классным”. В современном контексте действительно завести детей – стало роскошью: и финансово (в развитых странах воспитание детей – огромные затраты), и социально (нужно время, поддержка, пространство). Если человек к 30–40 годам может позволить себе детей и при этом не утратить качество жизни, продолжать саморазвитие, путешествовать, выглядеть стильно – это действительно воспринимается как почти недостижимая привилегия. Комментаторы отмечали: «Сегодня дети – это и правда роскошь. В Европе завести ребёнка по карману либо очень богатым, либо… никому». Так что высший статус по Лау – это даже не вещь или опыт, а образ жизни, сочетающий успех и гармонию (семью, самореализацию, здоровье). Можно добавить, что в оригинальной диаграмме рядом с “kids and still being cool” мелькает пиктограмма VHS-кассеты с пометкой «240p Godard screenshot» – как шутка, что истинный эстет будет постить в соцсети не шикарные селфи, а зернистые кадры из фильма Годара в ужасном качестве. То есть верх пирамиды – максимальная ирония: ты настолько наверху, что можешь вообще издеваться над понятием “качества” и “роскоши”.

Обозреватели удачно подметили, что пирамида Лау высмеивает иерархию так, что многие невольно примеряют её на себя. Каждый узнаёт, на какой ступени он или знакомые находятся, и куда вроде бы “стоит стремиться”. Но главное послание: не пытайтесь допрыгнуть до вершины банальными способами. Сегодня, чтобы выглядеть на вершине, мало купить дорогую вещь – надо демонстрировать настолько высокий комфорт и уверенность, что вам не нужно ничего демонстрировать.

Стоит отметить, что некоторые интерпретаторы упрощали пирамиду Лау до четырёх укрупнённых уровней:

- “Логотипы и понты” (низ – прямолинейная демонстрация богатства),

- “Статус для своих” (середина – более утончённые, инсайдерские символы, понятные определённому кругу),

- “Интеллектуально-ироничный статус” (выше – демонстративное отсутствие демонстрации, увлечение высококультурными или абсурдно простыми вещами – условно, вести Substack «ни о чём», постить фото облаков – как знак, что вы “выше суеты”),

- “Отсутствие статуса как статус” (верх – полное отрицание участия в гонке, что само по себе и есть победа в гонке).

Такая схематизация помогает понять главную идею: в постироничную эпоху путь к вершине статуса лежит через инверсию статуса. Вершина пирамиды парадоксальна: «Чтобы быть самым крутым, надо сделать вид, что тебе всё равно, крутой ты или нет».

3.2. Альтернативные версии

Как это бывает с удачными мемами, “пирамида Лау” породила множество пародий и адаптаций. Люди начали делать свои собственные пирамиды – для разных сфер жизни:

- «Пирамида вкусов». В сетевых обсуждениях появилась шутливая версия, ранжирующая вкусы в еде, музыке, кино, моде. Например, в “пищевой” пирамиде вкуса на дне – фастфуд и растворимый кофе, выше – органические фермерские продукты, а на вершине – какие-нибудь ферментированные деликатесы или редкие спешелти ингредиенты, понятные только гурманам. Похожим образом в “кино-пирамиде” снизу стоят кассовые голливудские блокбастеры, повыше фестивальное артхаус-кино, а наверху – совсем эзотерические режиссёры или экспериментальное видео-арт (что-то вроде упомянутого Годара в 240p). Смысл таких мемов – каждая субкультура выстраивает свою иерархию «тонкого вкуса».

- Пирамиды для инфлюенсеров и айтишников. Сообщество инфлюенсеров в шутку сделало “пирамиду блогерского статуса”: условно, на дне – те, кто покупает ботов и выкладывает селфи сLuxury-элементами; в середине – те, кто делает качественный контент, строит “личный бренд”; а наверху – кто-то вроде тех, кто удалил соцсети и “ушёл в закрытый Телеграм для своих” (то есть опять-таки, высший понт – презирать понты). В сфере IT шутили про “пирамиду стартаперов/разработчиков”: низ – джуны, кичащиеся стандартными атрибутами (например, толстовкой с логотипом YC или переполненным календарём митапов); выше – синьоры, предпочитающие тихое remote-существование с высоким окладом; топ – легендарные разработчики-отшельники, о которых все знают, но которых никто не видит. Был даже юморной вариант для цифровых кочевников: мол, низ – фрилансер, сидящий в дешёвом хостеле, средина – тот, кто снимает виллу на Бали и постит рассветы с ноутбуком, а вершина – человек без постоянного адреса, который живёт “где угодно” и никому ничего не показывает (максимальная свобода).

- Корпоративные пародии. Не обошлось без мемов про офисную жизнь. Появлялись “пирамиды” для HR, для CEO, для венчурных инвесторов. К примеру, для венчурного капиталиста: низ – ангельские инвесторы, хвастающиеся в Твиттере количеством стартапов в портфеле; средний слой – VC, которые молча финансируют, но ходят на все конференции; верх – ультра-инсайдеры, делающие секретные сделки без анонсов и пишущие философские эссе о будущем человечества. Для начальников: низ – босс, который требует отчёты по часам; выше – лидер, который строит публичный имидж в LinkedIn; верх – «тихий CEO», чьё лидерство проявляется в том, что компания успешно работает “как бы сама собой”.

В каждом таком варианте прослеживается та же идея: те, кто на вершине, выглядят как будто они “над схваткой”. Поэтому формат пирамиды отлично подошёл для сатиры на любые status games – он универсален. Каждый мог вставить в шаблон свою область (хобби, субкультуру, профессию) и таким образом пошутить над её внутренней иерархией.

3.3. Мета-комментарии

Когда мем становится очень популярным, следующим шагом становятся мета-мемы – шутки о самом меме. Так случилось и с пирамидой Лау. Например:

- Появлялись картинки, где пирамида Лау встроена внутрь другой пирамиды – своего рода “пирамида пирамид”. Это высмеивало сам феномен: мол, уже есть своя иерархия среди тех, кто понял и принял пирамиду Лау (кто первым поделился мемом – на вершине, кто увидел его спустя месяц – на дне и т.п.).

- Пародия «пирамида уязвимости»: её придумали после того, как в социальных сетях набрал силу тренд на эмоциональную открытость. Внизу такой пирамиды – люди, которые скрывают чувства; выше – те, кто делится негативом только в терапевтических группах; наверху – те, кто публично рассказывает о своих провалах и слабостях (то есть парадокс: самая высокая “уязвимость” становится новой формой статусного смелого поведения). Это отсылало к тому же принципу, что и у Лау: отрицание или переворачивание нормы становится новой нормой.

- «Пирамида иронии и антииронии»: мем для узкого круга интернет-социологов, где уровни отражали степень ироничности восприятия. Внизу – люди, которые всё воспринимают серьёзно; выше – ироничные тролли; ещё выше – постироничные участники, которые иронизируют над иронией; а верх – условно “вернутая искренность”, когда уже ирония сама становится клише. Этот шуточный мета-мем показал, что аудитория осознаёт: любая новая фишка (будь то анти-понт или пост-ирония) со временем сама превращается в клише – и тогда появится новый виток.

Все эти мета-комментарии указывают на зрелость мема: люди не только пользуются пирамидой Лау, но и рефлексируют о ней. А это, кстати, вполне в духе самой концепции постиронии – постоянное осмысление и высмеивание даже собственных шуток. Мем о статусе сам стал статусным феноменом, способным к самоанализу.

IV. Как это используют бренды и инфлюенсеры

4.1. Культурные коды нового люкса

Бренды “тихой роскоши” мгновенно увидели в идеях Лау подтверждение своей стратегии. Например, косметический бренд Aesop или модные дома The Row, Celine, Loro Piana давно практикуют эстетику невидимого люкса: минимализм в дизайне, отсутствие броских логотипов, упор на материалы и качество. Продукция Loro Piana может вообще никак внешне не сигнализировать цену – кроме знающим. Это ровно тот принцип “знаков, которые труднее подделать”. Пирамида Лау фактически описала, почему такой подход сейчас на вершине: логомания – признак “старых денег без вкуса”, а безлоговый кашемир Loro Piana – признак утончённого статусного кода.

В коммуникации люксовых брендов акцент сместился с товара на контекст. Роскошные марки всё чаще продают не вещь, а образ жизни. Как отмечает один редактор, работавший с luxury-сектором: “в их мероприятиях и общении с клиентами о самом продукте говорится минимум, гораздо больше – об опыте, об эмоциях, о внимании к деталям”. То есть люкс = забота, тишина, осмысленность. Это прямая реализация верхних уровней пирамиды: статус через ощущения, а не демонстрацию.

“Новый люкс” также означает эксклюзивность и приватность. Многие элитные бренды сокращают шумную рекламу, заменяя её закрытыми мероприятиями или капсульными дропами для избранных. Не кричать о себе стало признаком уверенности. Это как компания, у которой нет публичных соцсетей, но о ней все говорят – высший шик. В маркетинге даже появилась игра в «недоступность»: товар может быть продан только по приглашениям или в тайном онлайн-клубе. Психология проста: “не для всех” автоматически читается как “для элиты”.

Интересно, что инфлюенсеры новой волны тоже подхватили эти культурные коды. Если раньше популярные блогеры тщательно ретушировали фото и демонстрировали все подарки от брендов, то сейчас среди топ-инстаграммеров ценится более небрежная эстетика. Фотографии в низком разрешении, как плёночные (чтобы казалось, что важен момент, а не качество картинки), отсутствие агрессивных фильтров, иногда даже отсутствие макияжа и брендовых вещиц на снимке. Всё это создаёт образ: “я настолько уверена в своей привлекательности/статусе, что мне не нужны атрибуты”. Конечно, это тоже тщательно сконструированный образ, но он соответствует верхушке пирамиды – статус через естественность и даже лёгкую небрежность.

Возьмём пример: сообщество “old money” в Instagram. Популярные страницы с десятками тысяч подписчиков постят винтажные кадры, классическую архитектуру, людей в простых (но дорогих) свитерах без видимых марок. Подписи часто содержат фразу “если ты знаешь, ты знаешь” (IYKYK) – т.е. поймут только свои. Фактически, они культивируют романтику аристократической скромности. Пирамида Лау дала этим страницам теоретическое обоснование: да, «старые деньги» презирают кричащие излишества, и вот поэтому они “на вершине”. Бренды тоже пользуются этим: The Row (марка, основанная сёстрами Олсен) славится ультра-минимализмом и дороговизной. Покупатели The Row зачастую не афишируют свои покупки, но знатоки по силуэту и материалу мгновенно узнают вещь. Как говорится, вещь от The Row – «омэн для своих, по принципу if you know you know». Получается, бренды стремятся стать тем самым «трудно фальсифицируемым знаком» из пирамиды Лау: их вещь несёт смысл только для посвящённых, что и придаёт ей желанность.

4.2. Influencer-модели

Новая статусная модель породила и новые типажи инфлюенсеров – тех, кто сознательно транслирует постироничные ценности.

- TikTok-аналитики (постироничные): Появилась категория тиктокеров, которые не танцуют и не шутят, а аналитически рассказывают о трендах: разбирают тот же феномен quiet luxury, объясняют аудитории пирамиду Лау, обсуждают, почему Gen Z носит винтаж. Их видео часто выглядят простовато – говорящая голова без спецэффектов. Но в этом и суть: содержание важнее формы. Такие создатели контента сами стали символами “нового статуса” – интеллект, способность к ироничному взгляду на культуру сделали их популярными. Они как бы стоят вне инфлюенсерской гонки за лайками, хотя, конечно, получают свои миллионы просмотров благодаря тому, что “не гонятся”.

- Авторы Substack с мета-манифестами: В англоязычном интернете расцвели независимые рассылки, где авторы – часто выходцы из тех же tech/medіa кругов – рассуждают о смысле жизни в цифровую эпоху. Многие из них пишут в жанре метамодерн, постирония: одновременно серьёзно и с юмором. Темы – ирония, скука, “ничто” – в духе «эссе о пустоте». Такой автор демонстрирует статус не роскошью, а глубиной мысли (или видимостью оной). Интересно, что сама платформа Substack стала в каком-то смысле новым клубом для интеллектуалов: иметь там тысячу платящих подписчиков – престижно, это как свой “микро-СМИ”. И автор, который может себе позволить писать длинные тексты “ни о чём” и жить на этом – фактически реализует вершину пирамиды (когда смысл и самовыражение становятся роскошью). Один из источников о маркетинге люкса замечает: «роскошь – это то, что вы сами определяете как роскошь, и находите людей, кто с вами согласен». Вот Substack-авторы так и делают: объявляют роскошью, скажем, медленное чтение и искренность, собирают аудиторию, которая с этим согласна – и в своём кружке они на вершине статуса.

- Instagram-эстеты: Визуально в соцсетях тоже произошла смена тона. Появились Instagram-блогеры, которые оформляют профиль как электронный арт-журнал: пастельные цвета, шрифт как из 1920-х, фотографии с пылью плёночного зерна. Вместо модных луков – фото старинных особняков, вместо очевидных селфи – абстрактные композиции. Такие страницы создают ауру изысканности и ретро-элитарности. Они привлекают немало подписчиков, уставших от классического инстаграмного глянца. Получается, инфлюенсер нового типа отстраняется от понятия “инфлюенсер”. Он скорее выглядит как куратор вкуса, чем человек, который что-то продаёт. Это, конечно, тоже имидж – но имидж “анти-имиджа”, полностью по канонам пирамиды Лау.

Интересно, что даже поп-звёзды и известные персоны стали использовать эти приёмы. Например, некоторые актёры заводят закрытые аккаунты “только для друзей” и никак не ведут публичный – это создаёт ореол таинственности (хотя все знают, кто они). Или модные модели нарочно одеваются в винтаж и чуть неряшливо вне подиума, чтобы выглядеть “нормальными” – за что их ещё больше любят (пример: актриса София Коппола и её дочери славятся «небрежным» стилем дорогой простоты). Всё это примеры того, как ироническое отрицание показухи стало новой показухой – впрочем, весьма привлекательной для массовой аудитории.

4.3. Почему бренды это используют

Для брендов поймать волну постироничного статуса – значит оставаться релевантными. Если их целевая аудитория – миллениалы с деньгами или амбициозные зумеры – они понимают коды пирамиды. Бренд, который явно выпячивает свой логотип или хвалится, рискует показаться устаревшим и “отчаянно жаждущим статуса” – а это сейчас анти-статус. Поэтому даже массовые марки адаптируют тон: больше самоиронии в рекламе, больше скромности в позиционировании. Например, автомобильная компания может вместо демонстрации роскошного салона выпустить ролик, где человек едет за город наслаждаться тишиной – тонко намекая, что вот он, настоящий люкс.

Кроме того, мем как инструмент. Многие бренды включили пирамиду Лау (или аллюзии на неё) в свои презентации и стратегии. В маркетинговых агентствах 2024 года наверняка есть слайды: “вот где наш потребитель на пирамиде статуса, и как нам говорить на его языке”. Сегментация по эстетическому профилю – свежий подход. Не просто “мужчины 20-35, доход выше среднего”, а “кто из них гонится за традиционным статусом, а кто за постироничным”. Например, при продвижении часов люксового бренда важно понять: ваша аудитория хочет показать часы всем (тогда старые приёмы статуса) или наоборот, носить их так, чтобы знали только ценители (тогда коммуникация должна быть совсем иной).

Брендинг через отказ – интереснейший новый приём. Смысл: отказываясь от хайпа, сам создаёшь хайп. Например, люксовый бренд одежды может заявить: “Мы вообще не занимаемся рекламой. У нас нет аккаунта в соцсетях”. Этим он сразу породит волну разговоров (“видели, они такие эксклюзивные, им не нужна реклама!”). По сути, это воплощение цитаты из культурологов: “когда многие начинают практиковать ироничное отмежевание от коммерции, это тоже превращается в коммерцию”. Многие помнят пример: бренд Bottega Veneta в 2021 удалил свои соцсети на время – и это только усилило интерес прессы и клиентов. То есть стратегия “мы слишком круты, чтобы бегать за вами” на короткое время может сработать отлично.

Однако здесь важно чувство меры и аутентичность. Когда “ироничное дистанцирование” практикуют все подряд, это быстро приестся. Уже видно, как некоторые компании пытаются быть ироничными, но неуклюже – и молодежь сразу чувствует фальшь. Грани между искренней постиронией и маркетинговым приёмом очень тонки. Поэтому наиболее продвинутые бренды действуют тонко: создают сообщество посвящённых, где мемы типа пирамиды Лау используются, но как бы не от лица компании, а рождаются органично среди фанатов. Например, нишевый парфюмерный бренд может поощрять в своём закрытом чате шутки про “кто ставит флаконы на полку (нижний слой), а кто просто наслаждается ароматом для себя (верхний слой)”. Это создаёт чувство «свойской» атмосферы, где бренд – не навязывается, а незримо присутствует как символ.

В конечном счёте, мем “пирамида Лау” стал для маркетологов новой азбукой культурного позиционирования. Он напоминает, что тональность – всё: говорить со снисходительным пафосом сейчас – моветон, гораздо эффективнее подмигнуть знающим. Если клиент понял ваш тонкий намёк, он почувствует: “да, эти ребята из нашего круга”. А это и есть цель – завоевать лояльность через чувство общности, а не через прямую рекламу.

V. Почему это хайп и сам по себе мем

Как ни парадоксально, “Пирамида Лау” стала мемом о мемах, хайпом о хайпе. Её популярность – это симптом более глубокого культурного явления.

Во-первых, это произошло на фоне антитезы цифрового пафоса. После десятилетия, когда соцсети поощряли шум, саморекламу, “личный бренд” у каждого – возник откат. Люди устали от цифрового шума и показухи. И тут появляется яркая диаграмма, которая по сути говорит: “тишина – новое золото, скромность – новый шик”. Это звучит почти как надежда: мол, можно наконец-то расслабиться и перестать соревноваться в бесконечном марафоне достижений. Такая идея не могла не привлечь внимание – она называет то, что многие чувствовали. Поэтому пирамиду подхватили: она дала язык, чтобы обсудить новые ценности (“знание вместо псевдоэкспертизы”, “спокойствие вместо шумихи”).

Во-вторых, мем оказался легко адаптируемым. Каждый увидел возможность создать свою версию (как мы рассмотрели выше). А в интернете действует правило: что можно модифицировать и ремиксить – то будет жить дольше и шире. Пирамида Лау изначально была полна отсылок, и люди продолжили эту игру, добавляя свои. В результате за несколько месяцев появилось множество вариантов – мем “расслаивался” и охватывал новые аудитории. Кто-то узнал о нём через смешной твит про пирамиду вкусов, кто-то – через сториз дизайнера о пирамиде люкса. И все эти дорожки вели к исходному мему, усиливая его знаменитость.

Также, пирамида Лау иронично высмеивает тех, кто пытается “прыгнуть наверх”, а таких всегда много. Люди амбициозные, которые раньше, возможно, старались казаться круче через атрибуты, увидели себя со стороны и – вместо обиды – рассмеялись и… поделились мемом дальше. Потому что универсальная реакция на тонкое попадание – это признать и разделить. Получается, те самые “статусогонки”, над которыми посмеялся Лау, сами раскрутили его идею, пытаясь показать: “ха-ха, это про других, а я-то понимаю шутку”. Но в том и прелесть постиронии: пытаясь казаться выше, они тем самым вновь сыграли в игру статусов, только по новым правилам – и продвинули мем.

Наконец, главный эффект: чтобы быть на вершине – надо отрицать саму пирамиду. Это мета-ирония, которая придает мему глубину. Фактически, он иллюстрирует известное наблюдение: «заявление “мне всё равно на статус” – часто самый сильный ход в статусной игре». Как писал один автор, “не беспокоиться о статусе – пожалуй, самая высокая форма статуса”. Именно поэтому пирамида Лау и вызвала столько обсуждений – она попала в нерв нашей эпохи, где все (тайно или явно) соревнуются в том, кто менее озабочен соревнованием.

Таким образом, “Пирамида Лау” стала хайпом, потому что умело зеркалит культурный момент. Она наглядно показала саморазоблачающийся характер статусных игр: стоит высветить их софитом и все разбегаются, начиная новую игру в тени. Мы увидели свои повадки и смеёмся, но продолжим ими заниматься – только в новой форме. Мем о статусе живёт долго, пока живо желание людей иметь статус. А оно, как известно, никуда не делось – только маскируется всё хитрее. Лау просто сорвал одну маску, предложив следующую. В этом и сила его мема: он стал компасом в хитросплетениях постиронии. И пока появляются новые витки “анти-статусных” игр, пирамида продолжает оставаться актуальной рамкой, объясняющей, что происходит.

Можно сказать, пирамида Лау сама обрела статус культового мема – своего рода интеллектуальный пароль. Её обсуждают на конференциях, ссылаются в статьях, она вошла в лексику тренд-вотчеров. Иронично, но факт: отрицая пирамиду, мы все так или иначе на неё взобрались – хотя бы для того, чтобы сверху вниз улыбнуться своей прежней суете.

VII. Применение в стратегическом маркетинге

7.1. Сегментация через культурные коды

Классический маркетинг сегментировал аудиторию по соц-демографическим признакам: возраст, доход, география. Однако пирамида Лау подсказывает другой срез – эстетико-культурный профиль. В современном обществе 30-летний айтишник с высоким доходом может быть либо поклонником показного статуса (спорткар, Rolex – нижние уровни пирамиды), либо апологетом тихого люкса (электровелосипед, винтажные Casio – верхние уровни). Они по паспорту схожи, но по ценностям – разные сегменты.

Значит, брендам стоит учитывать, где на пирамиде находится их целевая аудитория. Например, люксовый туристический сервис может разделить клиентов не просто на “премиум” и “люкс”, а глубже:

- «Традиционные VIP» – любят лимузины, пятизвёздочные отели с золотыми кранами (этих привлекают явные атрибуты статуса);

- «Новая элита» – предпочитают бутик-отели без вывесок, уникальный опыт без толпы (их нужно привлекать другим языком, через намёки на эксклюзивность, а не хвастовство удобствами).

Такая сегментация по ироничному профилю позволяет точнее бить в потребность. Не “18-25 Мск, средний достаток”, а, условно, “эстеты-постироники” vs “любители классического гламура”. Первым реклама должна быть тонкой, “для своих” (они ценят чувство сопричастности через понимание кодов), вторым – более прямолинейной, эмоционально яркой. В выигрыше те бренды, которые говорят на языке своего слоя пирамиды.

Кроме того, продукты теперь можно дифференцировать с учётом этой шкалы. Например, автомобильный бренд может иметь две линейки: одна – с броским дизайном и агрессивным маркетингом (для тех, кто внизу пирамиды, кто хочет кричать о статусе), другая – элегантно-скромная, почти без рекламы, продающаяся по членству (для вершины). Оба будут люксовыми, но для разной психографии. Те, кто сумеют таким образом охватить разные уровни, получат больше рынка. А небольшие фирмы могут занять свою нишу, четко соответствуя одному профилю: скажем, стать идеальным брендом “для тех, кто понял” – и тогда у них появится лояльная аудитория верхнего сегмента, которая другим не изменяет.

7.2. Брендинг через отказ

Один из самых любопытных уроков пирамиды Лау: отказаться – значит привлечь. В коммуникационной стратегии это проявляется так:

- Отказ от агрессивного продвижения может стать фишкой. Пример: бренд делает публичное заявление “Мы больше не даём рекламы – полагаемся на сообщество клиентов”. В эпоху перенасыщения рекламой это звучит почти шокирующе и вызывает уважение. Многие премиум-бренды действительно снижают рекламные бюджеты в традиционном понимании, вкладываясь лучше в клиентский опыт, зная, что довольный клиент сам расскажет (а его рассказ ценнее).

- Ироничное дистанцирование от хайпа может само создать хайп. Например, в соцсетях бренд может шутить: “Ну конечно, мы могли бы сейчас рассказать, какие мы классные, но вы же и так это знаете 😉”. Подобный тон – самоирония – выделяет компанию из потока. Она уже не выглядит жаждущей внимания, напротив, кажется уверенной. А уверенность (да ещё с юмором) всегда притягательна. Исследователи феномена отмечали: когда не один, а много брендов так делают, это превращается просто в новую норму рекламы. Пока же такой подход относительно свеж, и некоторые компании успешно им пользуются.

- Пример воплощения: фэшн-бренд Balenciaga в 2022 выпустил кампанию, стилизованную под “анти-утку” – они разместили свои рекламные фото на барахолках вроде eBay, как будто вещи продаются секонд-хендом, да ещё и с юмористическими подписями. Это был ход: “мы не делаем лощёную рекламу, мы как бы троллим сами себя”. В результате вся пресса об этом написала – успех. То есть парадокс: продвигать через отказ от продвижения. Конечно, тонкая грань: здесь это был продуманный эпатаж. Но можно и в малых формах: например, косметический бренд может написать в описании продукта “Никаких громких обещаний – просто хороший крем. Если не подойдёт, вернём деньги, всё ок”. Такой язык (особенно на фоне конкурентов, кричащих о “революционных формулах”) завоёвывает симпатию искушённой публики, которая ценит честность и скромность.

Главное – искренность. Если отказ неискренний, публика чует. Например, если бренд говорит “мы не ведём Instagram из принципа”, но при этом платит блогерам за скрытый продакт-плейсмент – это выйдет боком при раскрытии. Отказ должен быть частью реальной позиции компании.

Нельзя не упомянуть: уже появляются критические голоса, что новая мода на анти-хайп – это тоже хайп. Мол, “ироничная отстранённость – лишь ещё один коммерческий приём, не ведитесь”. И это правда: когда многие так делают, приём теряет остроту. “Как только все отстраняются от коммерции, ирония тоже становится коммерцией” – писали аналитики ещё в 2000-х. Поэтому маркетологам важно отслеживать, где грань: пока приём работает – использовать, но вовремя переключиться, когда публика перенасытится.

Тем не менее, урок пирамиды Лау в том, что иногда лучший способ выиграть гонку – не бежать в ней (или сделать вид, что не бежишь). В маркетинге это транслируется в подход “делаем меньше, но лучше, и не навязываемся”. Удивительно, но в мир перенасыщения это работает. Особенно с молодёжью: Gen Z нередко больше уважает бренд, который ведёт себя сдержанно или даже стеснительно, чем агрессивного нахала. Так что отказываться от лишнего шума – это уже стратегия.

7.3. Тональность и позиционирование

В свете постироничного статуса очень важно выстроить тон коммуникации. Он должен обращаться к тем, “кто понял”. В английском сленге есть выражение “for those who get it” – вот бренд должен дать почувствовать: “мы свои, мы на твоей волне, и мы ничего не будем объяснять новичкам”.

Как этого добиться практически? Например:

- Использовать аллюзии и отсылки вместо прямых слоганов. Если вы позиционируете продукт для творческой элиты, можно вставить тонкую цитату из Годара или упомянуть “oat milk elite” (овсяномолочную элиту) – понятие из того же дискурса, что и пирамида Лау. Не поясняя, что имеется в виду. Те, кто знают – улыбнутся и почувствуют связь. А кто не знает – пройдут мимо (и ничего страшного, это не ваша ЦА).

- Создавать ощущение закрытого клуба. Например, бренд может в описании на сайте написать: “Мы не для всех. И это хорошо.” или даже шуточно оформить FAQ: “В: Подходит ли это изделие всем? О: Нет. Иначе нам было бы скучно.” Такой полусерьёзный тон говорит на языке вершины пирамиды: мы ценим избирательность, уникальность. Клиент при прочтении думает: “ага, вызов принят, я тоже не хочу быть как все”.

- Мемы как пропуск. Некоторые компании начали использовать мем-культуру для формирования комьюнити. Например, софтверный стартап может в твиттере запостить шутку про пирамиду Лау применительно к своей индустрии (типа “наш пользовательский опыт – это Loro Piana среди интерфейсов”). Те, кто оценят, подпишутся – и это будут именно те клиенты, которые разделяют ценности качества и тонкого юмора. Мем в данном случае работает фильтром: он отсекает случайных, зато притягивает “своих”.

Таким образом, позиционирование, сформированное с оглядкой на “пирамиду Лау”, будет апеллировать к статусному инстинкту завуалированно. Сообщение потребителю: “Мы – для знающих. Если ты понял – значит, ты наш”. И это льстит аудитории, ведь каждый хочет считать себя в курсе скрытых смыслов. Это как элитный клуб без явных барьеров: барьером служит лишь интеллект и вкус.

Важно, что такая стратегия требует от маркетологов глубокого погружения в культуру своей аудитории. Нужно самому быть немножко на вершине этой пирамиды, чтобы говорить аутентично. Иначе выйдет фальшивка, которую высмеивают. Но когда всё сделано правильно, бренд формирует вокруг себя “своё” сообщество, объединённое не демографией, а общим мем-кодом. А это куда прочнее связи, потому что основывается на идентичности и эмоциях.

В конце концов, мем – тоже маркетинговый инструмент. Хорошо интегрированный мем способен заменить целую рекламную кампанию. Пирамида Лау – из тех мемов, которые служат паролем: упомянув его, бренд говорит “мы понимаем ваш мир”. И потребитель кивнёт: “окей, вы свои, послушаю вас”. Докатились то того, что смешной диаграммой можно добиться большего резонанса, чем сотней серьёзных слоганов. И это тоже своего рода ирония, на которую Эдмонд Лау, наверняка, смотрит с улыбкой.

📚 Ключевые источники и публикации

- Edmond Lau – оригинальный пост с объяснением “The New Luxury Pyramid” (LinkedIn, 2024), где он вводит понятие “Oat Milk Elite” и описывает, как традиционные символы богатства теряют статусную силу.

- Packy McCormick (Not Boring) – эссе 2024 года “Why Post-Ironic Status Is Everything” (неофициальное название), разбирающее феномен постироничного статуса в бизнес-среде и ссылающееся на пирамиду Лау как на культурный маркер.

- Venkatesh Rao – цепочка твитов (X, 2024) о статусных играх как «ироничной архитектуре», вдохновлённая пирамидой Лау. Рао рассматривает, как эксплицитное осознание статусной игры ведёт к появлению анти-статусных игр, полностью подтверждая выводы Лау.

- Not Boring & The Generalist (2025) – аналитические материалы (“Status Games in 2025”, “Quiet Luxury and the New Elite”), где пирамида Лау упоминается как иллюстрация изменения потребительских ценностей и стратегий самопрезентации.

- Trending threads #laupyramid – дискуссии в Twitter/X по тегу #laupyramid (конец 2024), а также посты в дизайн-сообществах (Telegram-каналы, Reddit) – там люди делились изображением пирамиды, переводили его на другие языки (существует русифицированная версия мема) и придумывали вариации.

- Джек Рейнс, “Status Games Rule Everything Around Me” (Young Money, 2024) – популярное эссе о том, как статусные мотивы движут поведением, с яркой фразой: «даже утверждение “мне всё равно на статус” – это тоже игра за статус, и пожалуй, самая высокая». Это очень созвучно вершине пирамиды Лау.

- Дэвид Пинсоф, “Status Is Weird” (Everything is Bullshit, 2023) – глубокий разбор того, как статусные игры “ломаются” под пристальным вниманием и перерождаются в обратные формы (анти-статус), вплоть до циклов статус – антистатус – анти-антистатус. Этот текст даёт теоретическое обоснование наблюдениям Лау и прогнозирует дальнейшие метаморфозы статусных сигналов.

Все эти источники помогают понять контекст и влияние “пирамиды Лау”. Вместе они рисуют картину общества 2024–2025 годов, где постирония стала новой искренностью, а отрицание статуса – новой формой статуса. Это и есть парадокс эпохи, блестяще схваченный в одном вирусном меме.

Метки:

#исследования #бернштейн #Luxury Memes #Cultural Strategy #миллиарды #монетизация #продажи #успех #хит