Цифровая идентичность как актив — кому, сколько, где и каких аккаунтов нужно

Сегодня цифровая идентичность стала одним из ключевых активов человека. В современном мире каждый – это бренд, и важно научиться его развивать и продвигать. В 2025 году личный бренд – уже не прихоть, а условие видимости: либо у тебя есть персональный бренд, либо ты невидимка. Рынок переполнен специалистами, и ваши навыки ничего не стоят, если о них никто не знает. При почти 5,3 млрд пользователей соцсетей (в среднем каждый пользуется пятью платформами ежемесячно!) способность выделиться – это разница между успехом и забвением. Сильный персональный бренд это ощутимый актив, ценность которого накапливается со временем, при должном управлении и развитии.

Эволюция digital self-branding прошла путь от простого сайта-визитки до сложной экосистемы мультиаккаунтов. Если раньше было достаточно иметь личный сайт или один блог, то теперь присутствие требуется сразу на многих площадках. На одном только русскоязычном портале VC.ru можно найти свыше 26 тысяч статей о личном бренде – интерес к теме колоссальный. Еще больше материалов в LinkedIn и Meta. Обладателям сильного «Я-бренда» сулят нескончаемый поток клиентов, рост доходов и авторитет в профессиональных кругах. Почему так произошло? Интернет снял барьеры входа практически в каждой сфере: начать может каждый – а значит, каждый уже начал. В этих условиях ваш бренд становится главным дифференциатором: он транслирует вашу уникальную ценность, навыки, личность и тем самым притягивает нужных людей – работодателей, клиентов, партнеров. Речь не о погоне за пустой популярностью, а о том, чтобы стать узнаваемым для «своей» аудитории – тех самых правильных людей, которые дадут вам возможности в карьере или бизнесе.

Личный бренд – это не просто аватарка и красивое описание в био, а стратегический образ, который работает на вас 24/7. Он существует в любом случае – вопрос лишь в том, контролируете ли вы этот нарратив или пускаете на самотек. Грамотно выстроенный бренд становится для профессионала рычагом: вы перестаете бегать за возможностями – они сами находят вас. В бизнесе давно поняли: восприятие создаёт реальность. Если люди воспринимают вас как эксперта – вы и становитесь экспертом; если же вы «один из многих», так к вам и относятся. Если вы сторонитесь социальных сетей и журналистов, не позиционируетесь в интеренете- то однажды это могут сделать за вас, и не самым комплиментарным образом. Поэтому в 2025-м персональный бренд – это фундамент вашей профессиональной репутации и доверия к вам.

Глобальный и локальный контекст: лучшие практики digital self-branding

Картины лучших практик персонального брендинга значительно различаются в англоязычном глобальном интернете и в автономизирующемся рунете, но есть и некоторые логические сходства, которые пока полностью не утрачены. Углубляться в особенности изолированного суверенного рунета и описывать политический контекст в данном случае не является существенно важным. Вероятно, в скором времени появится какая-то РУ-маркировка носителей цифровой идентичности в рунете с государственно одобренным поведением и какой-то бальной системой соответствия стандартам. Но вернемся к относительно свободному интернету глобального мира.

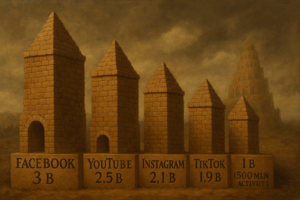

Итак, LinkedIn + TikTok сегодня рассматриваются как минимальный обязательный дуэт для широкого охвата аудиторий в США и Европе. LinkedIn – это де-факто главная профессиональная соцсеть мира, с более чем 1 млрд пользователей, куда люди приходят «за делом». TikTok же только за первые несколько лет набрал почти 1,9 млрд пользователей, став символом массового внимания и вирусности. Вместе они охватывают и деловую, и массовую аудитории. Не случайно эксперты отмечают, что эффективная стратегия часто мультиплатформенная: например, виральный TikTok может принести миллионы просмотров, но не впечатлит топ-менеджера, которого вы хотите заинтересовать, тогда как вдумчивый пост в LinkedIn способен принести вам предложение о работе или сотрудничестве. Каждая платформа имеет свою аудиторию и культуру: Facebook крупнейший ресурс ~3 млрд пользователей, YouTube ~2,5 млрд, Instagram ~2 млрд, TikTok ~1,9 млрд, LinkedIn 1 млрд. (зарегистрированных, активных пользователей там вполовину меньше). Однако размеры не всегда решающий фактор – важно, где «живут» ваши целевые читатели и где вам удобнее создавать контент. Часто оптимально использовать несколько площадок в тандеме, задействуя разные каналы под разные задачи.

В англоязычном пространстве формируется такой дуальный минимум: LinkedIn для профессионального позиционирования и нетворкинга; TikTok (или его аналоги Reels/Shorts) – для широкого охвата и человеческого образа; плюс желательно присутствие в Instagram или Threads для визуального контента и общения с сообществом. В полноформатном сегменте набирают популярность Substack (рассылки вместо старых блогов) и X (бывший Twitter) как площадка для мнений и профессиональных дискуссий. YouTube (особенно Shorts) остается важнейшим каналом видео-презентации. Кроме того, у специалистов есть профильные платформы: дизайнеры укрепляют бренд на Behance или Dribbble, разработчики – на GitHub (где публичное портфолио кода говорит громче резюме), ученые – на ResearchGate или Academia.edu. Наличие активных аккаунтов на таких профессиональных платформах усиливает ваш статус эксперта среди коллег. К примеру, для UX-дизайнера наличие кейсов на Behance – уже знак качества, а для ученого профиль со статьями и цитированиями на ResearchGate добавляет веса его имени.

В русскоязычном сегменте интернета есть своя специфика и жесткое разделение на «здесь» и «там» (в зависимости по какую сторону исторического разлома вы стоите). На территории РФ помимо глобальных платформ (многие «там» пока еще как-то используют LinkedIn, YouTube, TikTok и Instagram, которые официально ограничены), но все большую роль играют Telegram и Яндекс.Дзен. Telegram почти стал главной площадкой для экспертного контента и доверительного общения с аудиторией: эксперты создают собственные каналы, чтобы делиться знаниями и новостями отрасли. Регулярные посты там напрямую конвертируются в лояльность подписчиков и даже продажи продуктов. Яндекс.Дзен (ныне “Дзен”) ценят за широкую аудиторию и высокую вовлеченность в долгоживущие статьи. Многие специалисты ведут там блоги, чтобы охватить аудиторию, которой нет в соцсетях. Также возрождает позиции ВКонтакте – после ухода иностранных сетей VK стал универсальной платформой для как личного, так и экспертного контента, особенно хорош для B2B и локального бизнеса — этим ресурсом частично подхвачены функции Инстаграмм для малого бизнеса. Отдельно стоит упомянуть нишевые локальные соцсети: для видеоконтента давно появилась площадка RuTube, хотя его влияние все же значительно уступает глобальным аналогам.

Резюмируя, сегодня специалисту, желающему иметь заметный личный бренд, недостаточно быть только в одном месте. Необходимо выстроить присутствие хотя бы на 2–3 ключевых платформах, где каждая выполняет свою роль. Например, для молодого IT-специалиста оптимальной связкой может быть LinkedIn (резюме и networking) + GitHub (профессиональное портфолио) + профиль в Telegram или VC.ru для статей на родном языке. Для творческого предпринимателя – Instagram (визуальный имидж бренда) + YouTube (истории бренда, закулисье) + профиль на профильном маркетплейсе (Etsy). Важно, чтобы площадки дополняли друг друга и покрывали и профессиональную, и массовую аудитории.

Работа по найму vs предпринимательство: разные цели, разные стратегии

Стратегии самопрезентации во многом зависят от того, преследуете ли вы цели внутри найма (карьерный рост, повышение квалификации и экспертности в корпоративных фреймах, поиск работы) или развиваете собственный бизнес/экспертную практику. Цели разные – разные акценты в персональном бренде.

В найме: личный бренд становится вашей дополнительной «строкой» в резюме и рычагом при переговорах. Специалист с раскрученным именем получает больше офферов и выше «коэффициент доверия» от работодателей. По данным LinkedIn, 70% работодателей просматривают соцсети кандидатов при найме, и солидное онлайн-портфолио дает вам преимущество. Активное ведение блога или экспертиза, которой вы делитесь, формирует образ мыслителя и лидера мнений – а 57% профессионалов положительно относятся к коллегам, которые делятся экспертными инсайтами онлайн. Иными словами, личный бренд может перевести вас из разряда «одного из многих» в разряд «ценного кадра, за которым охотятся». Например, программиста, активно контрибьюирующего в open source на GitHub, могут начать переманивать рекрутеры, даже если он не отправлял резюме – его репутация идет впереди него. Для наемного специалиста хороший личный бренд – это и своеобразная страховка: если завтра вас сократят, наличие известного имени и связей в отрасли поможет быстрее найти новую позицию. Фактически, профессиональная репутация и сеть контактов становятся вашей гарантией в карьере.

У самозанятых и предпринимателей цели и эффекты персонального бренда иные. Для эксперта-фрилансера или владельца малого бизнеса личный бренд = доверие клиентов и канал продаж. Люди охотнее покупают у человека, которого знают и уважают. Личный бренд нужен не только шоуменам и политикам – он нужен владельцам бизнеса и топ-менеджерам, потому что бренд собственника дополнительно продвигает бизнес, а наемным сотрудникам – чтобы повышать свою ценность на рынке труда. Индивидуальный предприниматель с сильным публичным образом (будь то харизматичный ресторатор с Instagram о гастрономии или юрист с популярным юридическим блогом) притягивает клиентов без прямой рекламы – через контент и экспертность. Персональный бренд предпринимателя – это также канал коммуникации ценностей бизнеса. Например, основатель экологичного стартапа через личные посты о sustentabilidade формирует лояльное комьюнити вокруг бренда, что напрямую отражается на продажах. В сфере услуг (коучи, врачи, консультанты) бренд специалиста практически равен бренду компании. Так, частный врач-диетолог, ведущий образовательный TikTok о мифах здоровья, приобретает десятки пациентов, которым импонирует его стиль и знания – хотя они могли бы просто пойти в обычную клинику. Бренд здесь выступает фильтром: он отбирает «своих» клиентов, которые разделяют ценности и подход данного профессионала, заранее снимает часть возражений по методологии и подходам и просто выполняет функцию первичного знакомства. Представим трех очень разных специалистов и их самопозиционирование. Программист-диджитал-номад – ему важно показать свою экспертизу глобально, поэтому он делает упор на GitHub (код говорит сам за себя) и англоязычный блог на Hashnode, + ведет LinkedIn. Ему не нужно массовой славы, скорее репутация среди коллег и работодателей; его контент – технические статьи, open-source проекты, ответы на StackOverflow. Такой бренд приносит предложения удаленной работы из разных стран. Врач в TikTok – молодому врачу важнее достучаться до широкой публики, завоевать доверие пациентов. Он запускает канал в TikTok, где простыми словами разбирает популярные заблуждения о здоровье, дает короткие советы, иногда с юмором. Его образ – дружелюбный «доктор из соседнего двора». Это привлекает тысячи подписчиков, из которых формируется поток клиентов в его частную практику; кроме того, его начинают звать на телевидение как «того самого врача из TikTok». Риэлтор в Telegram – специалист по недвижимости создает Telegram-канал с авторским взглядом на рынок: каждый день публикует обзоры новых объектов, честно рассказывает о подводных камнях сделок, делится историями успеха/неудач покупателей, записывает “кружочки”. Он не танцует в TikTok и не пишет в LinkedIn, но становится известным именно среди целевой аудитории – местных жителей, интересующихся недвижимостью. Благодаря каналу к нему идут клиенты, потому что они уже «заочно» ему доверяют через его экспертный контент.

Таким образом, стратегия self-branding зависит от задачи. На первый взгляд все банально: если вы развиваете карьеру в найме – делайте упор на профессиональный имидж, кейсы, рекомендации коллег (LinkedIn, профильные сообщества). Если вы продаете свои услуги напрямую – покажите человеческое лицо и ценность, будьте активно там, где вас видит клиент (соцсети, мессенджеры, YouTube). Но в обоих случаях ключевое – доверие через экспертность. И там, и там люди хотят знать, кто вы, во что верите и почему именно вам можно доверить задачу. Раньше можно было «просто хорошо делать свою работу», теперь этого мало: рынок хочет видеть ваш личный сторителлинг, ценности и доказательства компетентности.

Гиперприсутствие как необходимость: «Беги, чтобы остаться на месте»

В эпоху алгоритмов одного таланта недостаточно – нужно постоянно быть видимым. Соцсети устроены по принципу непрерывного информационного шума, и чтобы аудитория вас не забывала, требуется регулярное присутствие на всех фронтах. Наступила эра, которую маркетологи называют «алгоритмическим дарвинизмом»: выживает контент, максимально соответствующий ожиданиям и интересам пользователей в ленте, а все «несвоевременное» и несоответствующее просто не доходит до аудитории, исчезает в небытие. Алгоритмы всё строже фильтруют выдачу: показывают только самый релевантный и свежий контент, поэтому если вы не играете по их правилам, ваши посты рискуют остаться без внимания. Проще говоря, чтобы вас видели – мало один раз написать гениальный текст, нужно регулярно кормить алгоритмы подходящим и индексирующимся контентом.

Отсюда и рождается феномен гиперприсутствия. Личный бренд нынче требует бежать просто чтобы не скатиться назад. Если вы надолго выпадаете из поля зрения – аудитория (а вместе с ней и алгоритмы) забывает о вас. Наблюдение: каналы, где автор пишет 4–5 раз в неделю, показывают стабильный рост даже без рекламы. Регулярность стала синонимом жизнеспособности бренда. Контент-календарь превратился в нервную систему личного бренда: планируя публикации, вы как бы поддерживаете сердцебиение своего присутствия онлайн.

Кроме того, действуют эффекты SEO и социальных доказательств: чем больше вас «везде», тем выше вероятность, что при поиске вашего имени человек найдет сразу несколько ваших профилей, статей, видео. Это создает ощущение, что вы «повсюду», повышает доверие («раз его цитируют и там, и тут, значит эксперт»), даёт бонус к узнаваемости. Многие заметили, что если дублировать свой контент на разных площадках, он начинает ранжироваться в поисковиках: например, статья на Medium или Дзен может попасть в топ выдачи Google по теме, привлекая новых людей к вам, а репост видео из YouTube в ВК повысит общие просмотры.

Таким образом, чтобы оставаться видимым, нужно поддерживать синхронность и ритм присутствия. Алгоритмы социальных платформ – это черный ящик, но известно главное: они любят постоянство, вовлеченность и кроссплатформенность. Если вы активны, оперативно реагируете на тренды (делаете пост по горячей теме, пока она в топе) – ваш контент получает больший приоритет. Происходит своего рода естественный отбор контента: только наиболее релевантные, своевременные и персонализированные посты попадают в ленты людей, остальные отмирают. Поэтому часто приходится адаптироваться: делать репосты, обновлять старые материалы под новую площадку, заново «запускать» свои лучшие идеи, чтобы они не пропали зря.

Отсюда же родилась формула: «будь везде». Эксперты по SMM прямо говорят: одной соцсетью не обойтись, если хочешь вывести личный бренд на новый уровень – регистрируйся на всех популярных площадках. В Рунете есть персонажи, о профессии которых уже забыли или ничего и не знали, например Собчак и Лебедев. Сложно сказать, чем именно конкретно они зарабатывают и какие услуги оказывают. А они уже обходятся без внятного самопозиционирования. Бывший дизайнер Артемий Лебедев признается, что именно соцсети «кормят» его: «блоги приносят больше денег, чем дизайн». Он присутствует везде, где есть аудитория – TikTok, VK, Telegram, YouTube, Одноклассники, Дзен, даже в запрещенном Instagram. Это дает ему бесплатный охват за счет вирусного контента: аудитория мигрирует за ним с платформы на платформу. Лебедев советует: нельзя ограничиваться одной площадкой, собирайте трафик отовсюду. Такая многоканальность не только увеличивает охват, но и служит подстраховкой – если завтра вашу любимую соцсеть прикроют или “урежут” охваты, вы не потеряете связь с аудиторией, потому что у вас есть альтернативные каналы. Именно поэтому опытные авторы всегда зовут подписчиков «на другие ресурсы», делают дубли каналов. Это страховка от тех самых «черных лебедей» – неожиданных событий вроде блокировки аккаунта или изменения алгоритма, способных в миг обнулить все достижения.

Кросспостинг, репостинг, адаптация: зачем и как

Присутствие сразу на множестве платформ ставит задачу: как эффективно наполнять их всех контентом, и желательно без выгорания. Ответ – репурпозинг контента, то есть адаптация одного и того же материала под разные форматы и аудитории. Важно подчеркнуть: не просто дублирование, а именно творческая трансформация. Как заметил один западный автор, каждая платформа имеет свои особенности, свою аудиторию и форматы, поэтому ключ к успеху – понимать эти различия и подгонять контент под них, сохраняя суть сообщения.

Проще говоря, один и тот же месседж можно упаковать по-разному: например, вы написали развернутый тред в бывшем Twitter – не поленитесь на его основе сделать связный пост в Telegram (где ценится более «живой» язык и цельность изложения). Затем на базе того же материала запишите короткое видео для Reels или TikTok, где устно расскажите основные тезисы – для тех, кто видео предпочитает тексту. Дополнительно можно сделать Stories или опрос, попросив аудиторию высказать свое мнение по теме – тем самым вовлечь ее.

Принцип: из одного контент-повода выжимайте максимум, но в нативных формах для каждой платформы.

Пример цепочки: опубликовали в блоге статью – сделайте по ее выводам серию твитов; лучшие твиты сгруппируйте и разместите в виде скриншотов каруселью в Instagram; ключевые цитаты озвучьте на видео для YouTube Shorts; в Telegram опубликуйте конспект с личным комментарием и ссылкой «читать подробнее в блоге». Таким образом, вы поймаете и любителей читать длинные тексты, и тех, кто листает соцсети урывками, и визуалов, и тех, кто любит видеоформат. При этом не будете сочинять с нуля пять разных контент-юнитов – вы перерабатываете уже сделанное.

Чтобы репостинг не превратился в хаос, существуют удобные инструменты. Планировщики контента типа Buffer, Hootsuite позволяют расписать график публикаций и автоматически раскидать посты по нескольким сетям. Можно, например, запланировать один пост сразу в Facebook, Twitter и LinkedIn через Buffer, он сам опубликует в назначенное время. Это экономит кучу часов ручного постинга. Есть сервисы кросспостинга, в том числе встроенные (например, Instagram позволяет репостить в Facebook сразу). Однако автоматическое дублирование – не панацея: алгоритмы любят уникальность. Поэтому зачастую лучше использовать планировщик как помощник, но каждую публикацию адаптировать под площадку, как минимум, убрать тиктоковский водяной знак перед заливкой Reels, или добавить хештеги актуальные для каждой сети.

В помощь контент-криэйторам пришли и новые технологии: нейросети могут ускорить адаптацию. ChatGPT пригодится, чтобы быстро сделать, скажем, конспект длинного текста для поста или придумать варианты заголовков под разный тон (деловой для LinkedIn, эмоциональный для VK). Canva и аналогичные сервисы облегчают графическую адаптацию: из вашей горизонтального YouTube-обложки за пару кликов сделают вертикальную картинку для Stories, из текстового цитатника – красивую инфографику. То есть репурпозинг постепенно автоматизируется.

Кроссплатформенная стратегия требует помнить и про аудиторию: не всякий тренд или шутка одинаково зайдет всюду. То, что стало вирусным в TikTok, на более «серьезном» LinkedIn может показаться неуместным. Поэтому адаптируя, учитывайте тон: где-то добавить смайлов и простоты, а где-то, наоборот, вырезать мемы и оставить по делу. Однако базовое правило – лучше выложить хоть что-то, чем вообще ничего (с поправкой на качество). Если не успеваете создать уникальный контент для новой площадки, начните хотя бы с репостов лучших своих материалов. Постепенно появится понимание, как лучше общаться с местной аудиторией, и вы научитесь «размножать» контент без потери аутентичности.

Итак, кросспостинг и контент-адаптация стали неотъемлемой частью жизни бренда. Они позволяют приумножить охват без пропорционального роста усилий. Важна лишь тонкая настройка под формат и публику – Create Once, Publish Everywhere, но с умом. А инструменты и сервисы готовы сделать эту задачу легче, чтобы вы не выгорели пытаясь одновременно вести десять аккаунтов.

На вершине пирамиды Лау интернет не ловит

Интересное наблюдение: самые влиятельные личности часто выглядят так, будто им все равно на личный бренд. Парадокс – но отчасти это осознанная стратегия. На самом верху условной пирамиды влияния и статуса люди уже не гонятся за лайками и могут позволить себе роскошь отсутствия в постоянном онлайн-конкурсе. Такая своего рода мета-ирония персонального бренда: высший пилотаж – выглядеть непринужденно, даже пренебрежительно к самопиару, и от этого только сильнее притягивать внимание.

Почему это работает? Во-первых, информационная усталость: аудитория пресыщена теми, кто открыто «продает себя» 24/7. Поэтому фигура, которая держится в тени или общается иронично, создает ощущение загадки и элитарности. Во-вторых, психология – мы ценим тех, кто не навязывается. Высшая степень доверия возникает, когда кажется, что человек и без вас прекрасно обойдется, а вы сами тянетесь к нему.

Рассмотрим несколько кейсов последних лет. Надежда Кадышева, советская и российская певица псевдонародного жанра, неожиданно стала трендсеттером для зумеров в 2024–25 годах. Без всякого очевидного целенаправленного SMM, ее песни вдруг завирусились в TikTok, а 20-летние девушки в кокошниках толпами пошли на ее концерты, которые снова собирают аншлаги. Кадышева не вела личный блог, ее образ был и оставался люто трешевым (кислотные платья, венки, псевдонародный стиль) – и “вдруг” молодое поколение полюбило это искренне и постиронично одновременно. Эксперты по-разному объясняют феномен Кадышевой. Но итог – Кадышева на пике популярности в 65 лет, собирает солд-ауты, а ее гонорары взлетели выше киркоровских.

Как результат: аутентичность (треш-самобытность) + невовлеченность (или неумение в PR) + исключительные исторические обстоятельства могут породить культовый персональный бренд, даже если самому человеку до этого дела мало.

Другой пример мета-иронии – Хелен Миррен. Британской актрисе 80 лет, и она вовсе не стремится казаться молодой или быть в трендах соцсетей.

Однако в последние годы Миррен вдруг стала иконой стиля нового формата: она снимается в модных сериалах (её даже называют «новой Кэрри Брэдшоу» за яркие образы, хотя это с добрым юмором), выходит на красные дорожки в дерзких, но практически безупречных нарядах (вспомним нашумевшее появление Миррен с эффектным ожерельем, которое обсуждали все медиа), и все это с ослепительной самоуверенностью. Ей как будто «плевать», что думают – и этим она покоряет молодую аудиторию, для которой такой наплевательский шик и есть вершина крутости. Миррен не ведет Instagram сама, не пляшет в роликах, но каждая ее редкая публичная речь или выход разбираются на цитаты. Получается эффект: бренд, который не кричит о себе, а притягивает своей редкостью и легким безразличием.

Конечно, не у всех такой уровень, чтобы позволить себе исчезать из инфополя и от этого только выигрывать. Это удел уже состоявшихся легенд или крупных фигур. Но поучительно и опасно другое: метаирония – палка о двух концах. Илон Маск и Дональд Трамп – два антипримера персонального брендинга. Оба славились умением эпатировать, их личные твиттер-аккаунты стали почти медиа-каналами.

Однако если сначала это работало на образ «свободного смельчака», то затем переросло в хаотичный самосаботаж. Маск, получив армию фанатов благодаря нестандартному стилю общения, начал злоупотреблять этим: его импульсивные твиты и странные выходки в Twitter после покупки платформы сильно подорвали доверие к нему как к лидеру. Исследования в 2025 показывают, что отношение к бренду Tesla ухудшается по мере того, как Маск все больше скандалит в соцсетях: вскоре после захвата им Twitter у Tesla впервые упал нетто-рейтинг одобрения – негативных мнений стало больше, чем позитивных. Грубо говоря, Маск навредил себе же: люди стали ассоциировать его бизнесы с его онлайн-эксцентричностью и скандалами, от чего пострадала репутация компании. Трамп – еще более яркий пример. Его бешеная популярность во многом строилась на личном бренде «своего парня» в соцсетях, без фильтра говорящего с народом. Но в итоге эксцесс личного бренда (агрессивные твиты, радикальные высказывания) привел даже к блокировке его аккаунтов. Опросы в разгар президентства показывали, что даже большинство избирателей сочли Twitter Трампа вредным для его имиджа и для страны. В январе 2021-го соцсети забанили Трампа – небывалый случай, когда личный бренд политика буквально изгнали с основных платформ за токсичность. Тем самым он на время лишился главного рупора, и его влияние заметно сократилось.

Получился урок: перегиб в самовыражении может разрушить личный бренд, если он становится неконтролируемым и начинает отпугивать людей или нарушать нормы сообществ. И сейчас, в середине 2025 года, когда Дональд Трамп формально главный мировой лидер — но при этом малоуважаемый и абсолютно непредсказуемый “персонаж”. Несмотря на возвращение в Белый Дом, при всей могущественности занимаемого поста и возможностях он окончательно перешел в разряд «комического».

Леди Гага – пример практически идеального многогранного бренда: от эпатажной поп-звезды она эволюционировала в серьезную актрису и общественного деятеля, не потеряв ядра аудитории. Тональность: принятие и аутентичность. Гага всегда проповедовала «будь собой, как бы странен ты ни был» – за это ее полюбили миллионы. Ее бренд описывают как искренний, принимающий, «последовательно непоследовательный» (постоянно в образе-хамелеоне), но всегда талантливый и умный. Она умело создала вокруг себя сообщество («little monsters» – ее фанаты) и постоянно взаимодействует с ним, что придает бренду устойчивость. Леди Гага удостоена более 380 наград, включая 13 премий «Грэмми» и «Оскар» за песню «Shallow». Она признана не только в музыкальной, но и в киноиндустрии, получив также «Золотой глобус» за актёрскую работу. Её карьера охватывает музыку, моду и общественную активность, сделав её одной из самых влиятельных артисток XXI века. Гага остается верна своим ценностям – и аудитория чувствует эту честность.

Леди Гага – пример практически идеального многогранного бренда: от эпатажной поп-звезды она эволюционировала в серьезную актрису и общественного деятеля, не потеряв ядра аудитории. Тональность: принятие и аутентичность. Гага всегда проповедовала «будь собой, как бы странен ты ни был» – за это ее полюбили миллионы. Ее бренд описывают как искренний, принимающий, «последовательно непоследовательный» (постоянно в образе-хамелеоне), но всегда талантливый и умный. Она умело создала вокруг себя сообщество («little monsters» – ее фанаты) и постоянно взаимодействует с ним, что придает бренду устойчивость. Леди Гага удостоена более 380 наград, включая 13 премий «Грэмми» и «Оскар» за песню «Shallow». Она признана не только в музыкальной, но и в киноиндустрии, получив также «Золотой глобус» за актёрскую работу. Её карьера охватывает музыку, моду и общественную активность, сделав её одной из самых влиятельных артисток XXI века. Гага остается верна своим ценностям – и аудитория чувствует эту честность.

Неудачный пример абсолютно правильного, выверенного персонального бренда — Камала Харрис – первая женщина-вице-президент США, женщина афро-азиатского происхождения на таком посту. Ее личный бренд строился на идее разнообразия и «американской мечты для всех». Стратегии: активное использование социальных сетей для связи с молодежью (ее команда делала ставку на культурный брендинг, запуская тренды типа «брат» и шутливые мемы, чтобы приблизить Харрис к Gen Z). Камала показывала позитив и радость – даже политические речи она старалась разбавлять личными историями, смехом.

Неудачный пример абсолютно правильного, выверенного персонального бренда — Камала Харрис – первая женщина-вице-президент США, женщина афро-азиатского происхождения на таком посту. Ее личный бренд строился на идее разнообразия и «американской мечты для всех». Стратегии: активное использование социальных сетей для связи с молодежью (ее команда делала ставку на культурный брендинг, запуская тренды типа «брат» и шутливые мемы, чтобы приблизить Харрис к Gen Z). Камала показывала позитив и радость – даже политические речи она старалась разбавлять личными историями, смехом.

Такой подход – «политика с улыбкой» – выгодно выделял ее на фоне традиционно сурового политического дискурса. Конечно, была критика за излишнюю «инстаграмность», но в целом ее бренд свежий для государственной персоны, работал на привлечение молодого электората, которому близка искренность и юмор больше, чем протокольность. И все это было прекрасно, но недостаточно для поставленной цели — потому что ЦА Харрис меньше трамповской.

Ну и когда вообще все всегда идеально — Анна Винтур – легендарная главред Vogue, чья фамилия сама по себе бренд. Отличительная черта: неизменный образ (темные очки, каре) и репутация железной леди моды. Винтур уже десятилетиями сохраняет свой бренд консервативного авторитета: она редко раскрывает личную жизнь, держит дистанцию, что только усиливает ореол. Любопытно, что в соцсетях Анну почти не найти – ей это и не нужно, ее бренд транслируется через СМИ и инфлюенсеров моды. В то же время, она умеет быть в курсе трендов – появляться на подиумах новых дизайнеров, поддерживать индустрию. Ее урок: последовательность + эксклюзивность. Винтур никогда не «роняла планку», не пыталась казаться моложе или ближе, чем есть, – и за это ее уважают. В эпоху, когда все стремятся показать свою «человечность», она остается немного отстраненной – и оттого еще более статусной фигурой.

Ну и когда вообще все всегда идеально — Анна Винтур – легендарная главред Vogue, чья фамилия сама по себе бренд. Отличительная черта: неизменный образ (темные очки, каре) и репутация железной леди моды. Винтур уже десятилетиями сохраняет свой бренд консервативного авторитета: она редко раскрывает личную жизнь, держит дистанцию, что только усиливает ореол. Любопытно, что в соцсетях Анну почти не найти – ей это и не нужно, ее бренд транслируется через СМИ и инфлюенсеров моды. В то же время, она умеет быть в курсе трендов – появляться на подиумах новых дизайнеров, поддерживать индустрию. Ее урок: последовательность + эксклюзивность. Винтур никогда не «роняла планку», не пыталась казаться моложе или ближе, чем есть, – и за это ее уважают. В эпоху, когда все стремятся показать свою «человечность», она остается немного отстраненной – и оттого еще более статусной фигурой.

В российском сегменте сейчас жесткое разделение на оставшихся в стране и уехавших. И соответственно, очень часто персональные бренды окрашены общественно-политически. У оставшихся — политическая лояльность и конформизм, у уехавших — диссидентская повестка и рефлексия. Яркий пример запредельного цинизма сторонника режима — Артемий Лебедев – дизайнер, блогер, один из первых и самых скандальных русскоязычных личных брендов. В чем его сила: эпатаж и самовыражение без цензуры. Лебедев построил свой бренд на принципе «мне плевать на ваше мнение».Таков же и Константин Богомолов – театральный режиссер, получивший широкую известность во многом благодаря браку с Ксенией Собчак. Его личный бренд часто упоминают с иронией: «муж Собчак», эпатажный постановщик, номенклатурщик и театральный бюрократ готовый на любые провокации ради пиара.

В российском сегменте сейчас жесткое разделение на оставшихся в стране и уехавших. И соответственно, очень часто персональные бренды окрашены общественно-политически. У оставшихся — политическая лояльность и конформизм, у уехавших — диссидентская повестка и рефлексия. Яркий пример запредельного цинизма сторонника режима — Артемий Лебедев – дизайнер, блогер, один из первых и самых скандальных русскоязычных личных брендов. В чем его сила: эпатаж и самовыражение без цензуры. Лебедев построил свой бренд на принципе «мне плевать на ваше мнение».Таков же и Константин Богомолов – театральный режиссер, получивший широкую известность во многом благодаря браку с Ксенией Собчак. Его личный бренд часто упоминают с иронией: «муж Собчак», эпатажный постановщик, номенклатурщик и театральный бюрократ готовый на любые провокации ради пиара.

На другом полюсе — этика, мораль и профессионализм. Юрий Дудь – журналист и интервьюер, чей YouTube-канал сделал его одним из самых влиятельных медиалиц России 2018–2022 и военных годов. Дудь – пример выстроенного с нуля бренда медийника новой волны. Тон бренда: открытость, уважение к герою, поиск правды. Его интервью с самыми разными людьми (от рок-звезд до политзаключенных) задали новый стандарт разговора – честного, неподцензурного. Дудь успешно сочетал современный стиль (простая речь, модный внешний вид, фишки речи типа «господи, какая же…») с глубиной тем. Его бренд стал ассоциироваться со свободой слова среди молодежи. При этом он монетизировал и капитализировал его правильно: выпустил мерч «вДудь», держался подальше от пропаганды, уехал в итоге за границу, чтобы сохранить независимость голоса. Сейчас его преследуют в РФ, но имя «Дудь» для миллионов остается знаком качества интервью. Почему его бренд работает: он нашел идеальный баланс – дружелюбный, свойский парень, но с принципами и смелыми вопросами. Никакого высокомерия, пафоса – зато уважение к собеседнику и зрителю. Частота выпусков (регулярно, раз в 1–2 недели) поддерживала интерес. Визуальный стиль и фразочки сделали его образом мемов (прическа Дудя, его реагирование «нормально» – стали частью поп-культуры). В итоге бренд «Юрий Дудь» теперь больше, чем просто журналист – это символ независимой журналистики в России.

Этот ряд можно продолжать довольно долго — Татьяна Лазарева, Владимир Раевский, Тамара Эйдельман, и многие, многие другие — см. список так называемых “иноагентов”, практически российская Peerage of England или Almanach de Gotha прекрасной новой России будущего.

Почему перечисленные бренды работают или, наоборот, выглядят сомнительно? Анализ показывает несколько факторов успеха: аутентичность и верность себе (Гага, Дудь, Парфенов – разные, но все честны перед аудиторией); частота и стабильность коммуникации (Дудь выпускал интервью регулярно, Лебедев постит ежедневно); выстроенный визуальный и контентный стиль (Винтур – очки и Vogue-стиль, Лебедев – синяя шевелюра и матерная подача, у Gaga – театральность, у Харрис – смех и «доверьтесь мне, я своя»). Важна также история преодоления или + / — (например, путь Тейлор Свифт от слабой позиции к триумфу, Лебедев – от тихони до тролля, Камала – из иммигрантской семьи в Белый дом) – люди любят сюжет. И наконец, скандалы могут как помочь, так и погубить: если скандалы резонируют с ценностями (Лебедев эпатирует – но он и заявляет «я тролль, мне ок», то есть нет противоречия), то бренд живет. А если скандалы подрывают основные качества (как выходки Маска подорвали веру в его гений, или постоянный трэш от Богомолова обнажил пустоту) – бренд теряет силу.

Вывод: на вершине пирамиды, возможно, можно позволить себе не гоняться за контент-планом и даже эпатировать без оглядки. Но по пути наверх лучше держать баланс между естественностью и самоконтролем. Легкая ирония по отношению к собственному образу – это плюс (никому не нравится излишне серьезное самолюбование). Но грань тонка: важно не скатиться в самоподрыв, как это случилось с некоторыми именитыми персонажами.

Ошибки и ловушки self-branding

Построение личного бренда – дело тонкое, и на этом пути многих подстерегают типичные ошибки. Разберем ключевые ловушки, чтобы вы могли их избегать:

- Синдром “везде и в никуда” – отсутствие стратегии. Пожалуй, самая распространенная ошибка – хаотичное присутствие без четкого позиционирования. Когда человек пытается охватить всех и сразу, его сообщения расплывчаты. Например, кто-то заводит пять соцсетей, постит туда все подряд – от котиков до профессиональных статей, мечется между темами. В результате образ не складывается: аудитория не понимает, кто вы – эксперт, лайфстайл-блогер или мемолог. Попытка привлечь «всех» ведет к тому, что не цепляет никого. Личный бренд требует осознанного позиционирования: выберите нишу, выработайте ключевые тезисы о себе. Если вы дизайнер интерьеров, не нужно одновременно пытаться стать известным еще и как кулинар и как политический комментатор – по крайней мере, пока не набрали веса в основном деле. Иначе будет каша. Отсутствие Уникального Торгового Предложения (УТП) – классическая ошибка брендинга. Поэтому важно ответить себе на вопрос: в чем моя фишка, чем я отличаюсь и кому это нужно? И уже исходя из этого, выбирать площадки и форматы. Без стратегии есть риск распылить силы: вы вроде везде есть, а толку нет – потому что люди не могут вас «считать». Помните, личный бренд – это не про охват любой ценой, а про четкий ассоциативный ряд, возникающий при упоминании вашего имени. Если его нет – бренд не сложился.

- Чрезмерная самопрезентация и превращение жизни в контент. Другая крайность – когда персональный бренд строят на постоянной демонстрации себя любимого, причем без фильтров. Человек начинает жить напоказ: каждую тренировку, каждый прием пищи выкладывает, бесконечно говорит о своих эмоциях, достижениях и бедах. В некоторых нишах (фитнес-тренеры, лайфстайл-блогеры) это уместно. Но большинству профессионалов избыточная публичность в бытовых деталях даже вредит. Во-первых, аудитория устает: сколько можно смотреть сторис «я проснулся – я поел – я поехал»? Во-вторых, это ведет к профессиональному выгоранию. Постоянная игра на публику изматывает психологически. Когда каждое действие – контент, размывается личная жизнь, человек ощущает себя актером без отдыха. Известны случаи, когда блогеры брали «диджитал детокс» на месяцы из-за нервного истощения: годы ежедневных сторис и стримов выжимают энергию. Третье – чисто имиджево: если ваш бренд состоит только из самолюбования, без ценности для других, люди рано или поздно разочаруются. Личный бренд – это не реалити-шоу о вас, а польза и эмоция, которую вы даете аудитории. Избыток эгоцентричного контента может оттолкнуть: “надоел, говорит только о себе”. Поэтому дозируйте личное. Делитесь частной жизнью, если это подкрепляет профессиональный образ или сближает с аудиторией, но не превращайте ленту в сплошное селфи. И берегите границы: оставляйте что-то за кадром, чтобы не чувствовать себя опустошенным.

- «Маска» или неаутентичный образ. Некоторые, начитавшись советов про роли и архетипы, решают создать совершенно искусственный персонаж вместо себя настоящего. Например, скромный интроверт вдруг начинает насильно лепить из себя «гуру-мотиватора», копировать чужой стиль, говорить не своим голосом. Такое часто случается: человек думает, что его реальное «я» недостаточно крут для бренда, и придумывает легенду. Увы, аудитория быстро чувствует фальшь. Как отмечают специалисты, если вы играете роль, со временем образ либо разрушится, либо даст трещину – начинается рассинхрон между тем, что вы транслируете, и реальностью. Люди хотят видеть живого человека, а не пластикового героя. Маска вызывает недоверие, и в итоге репутация только страдает. Кроме того, долго играть чужую роль тяжело – вы сами запутаетесь, где вы настоящий. Конечно, это не значит, что не надо работать над собой – но любое улучшение бренда должно исходить из вашей личности. Например, вы решили стать более публичным – отлично, но делайте это в своей манере: если вы не шутник, не надо насильно шутить, лучше выберите образ эксперта-аналитика. Если вы по натуре мягкий, не пытайтесь копировать агрессивных хайпожоров – найдете свою аудиторию на вашей волне. То есть правдивость – основа устойчивого бренда. Иначе поймаете кризис доверия: малейшая нестыковка (вас увидят в жизни совсем не таким, как в сети) – и всё, репутация подорвана. Как говорится, «рано или поздно всё тайное становится явным».

- Этика и манипуляции: тонкая грань. Личный бренд – это всегда немного про управление впечатлением, но переступать через мораль опасно. Есть негативные примеры, когда ради привлечения внимания люди шли на неэтичные ходы: играли на чувствах, врали или использовали запрещенные приемы. Например, блогер может инсценировать у себя болезнь или трагедию, чтобы вызвать жалость и набрать просмотры – это эмоциональный шантаж аудитории. Разовое может и даст всплеск популярности, но узнав правду, люди почувствуют себя обманутыми – доверие сгорит. Или «гуру»-коучи, манипулирующие страхами людей («не купишь мой курс – останешься никем»), – такая агрессивная тактика может принести продажи в моменте, но выжигает долгосрочное доверие. Репутация чернеет, и потом никакой ребрендинг не поможет. Особенно осторожным надо быть с провокациями на острых темах – религия, политика, личные трагедии. Если вы используете их цинично ради хайпа, это аукнется бойкотом. Поэтому всегда сверяйтесь с совестью: как то, что я делаю, выглядит со стороны, не причиняю ли я вред людям? Этика в цифровую эпоху стала только важнее: любой скрин вашего некрасивого поступка разлетится мгновенно. Не стоит ради популярности жертвовать своей репутационной чистоплотностью – восстановить доверие потом почти нереально.

- Непостоянство и хаотичность контента. Еще одна ошибка – бросать начатое. Допустим, вы решили развивать личный бренд, поделали месяц контент – потом устали и пропали на полгода, потом снова появились. Такая эпизодичность мешает росту бренда. Аудитория привыкает к определенному ритму; если вы ее разочаровываете длительными молчаниями, интерес угасает. Конечно, лучше сделать паузу, чем выкладывать абы что через силу, но оптимально – спланировать силы. Личный бренд – марафон, его не строят за пару недель, 90% успешных брендов – результат методичной, последовательной работы. Рваный темп не годится: например, блогер, который выпускает видео то каждый день, то полгода ничего – растеряет подписчиков. Люди забудут, алгоритмы забудут, и снова придется начинать почти с нуля. Поэтому, если беретесь, важно поддерживать регулярность, пусть в комфортном для себя режиме (кто-то раз в неделю постит, но стабильно). Постоянство демонстрирует вашу надежность. А хаотичность и лень – разрушают впечатление, что вы серьезно относитесь к своему делу.

- Слишком узкий фокус на внешнем и количестве, а не качестве. Некоторые думают, что главное – красивая картинка (дорогие фото, стиль) и погоня за подписчиками. На самом деле, экспертность и доверие важнее имиджа. Можно выглядеть шикарно, но если за фасадом пусто, люди быстро разочаруются. Часто упускают: личный бренд стоит на реальных профессиональных достижениях. Нельзя построить сильный бренд, не будучи специалистом – контент будет пустой, и публика это почует. Потому сначала вложитесь в навыки, результаты, а уже затем их «упаковывайте». И не гонитесь слепо за количеством подписчиков: лучше 1000 по-настоящему вовлеченных, чем 100k ботов или случайных людей. Конверсия и влияние не всегда пропорциональны охвату. Бывают микроблогеры с аудиторией 5000, которые монетизируют лучше, чем миллионники, потому что их нишевая аудитория им доверяет полностью. Так что фокусируйтесь на качестве контента, на ценности, которую даете – и рост придет. А гнаться за мифическими «10k подписчиков» любой ценой (например, накруткой) – ошибка: вы испортите статистику, понизите вовлеченность и в итоге ваш аккаунт просто перестанет ранжироваться.

В заключение — помните, что личный бренд – штука индивидуальная. Нельзя слепо копировать чужой путь или советы из всех статей (даже из этой). Нужно адаптировать под себя. Главное – избегать очевидных провалов: фальши, хаоса, неэтичности, самолюбования без пользы. Тогда ваш бренд будет расти здоровым, а не как мыльный пузырь. Современные реалии таковы, что «ты – это твой аккаунт(ы)», но аккаунты эти должны отражать реального тебя и твои ценности, чтобы бренд был крепким. И не забудьте про собственный сайт – в эпоху, когда соцсети приходят и уходят, личный сайт остается вашей стабильной крепостью. На сайте вы можете собрать всю главную информацию о себе в структурированном виде – портфолио, кейсы, публикации, контакты. Это ваша визитная точка сборки. Соцсети могут взломать или заблокировать – и тогда весь ваш контент и история пропадут, а сайт – ваш собственный канал, независимый от алгоритмов. Хранить всю важную информацию только в соцсетях и агрегаторах рискованно, личный сайт же остается под вашим контролем и даёт полный простор для SEO и брендирования. Поэтому успешный бренд 2025 сочетает гиперактивность на внешних площадках с наличием собственной базы (сайт, e-mail-рассылка), куда стекаются самые лояльные фолловеры.

Метки: #исследования #бернштейн #персональный бренд #Cultural Strategy #миллиарды #монетизация #продажи #успех #хит